Hier erfahren Sie mehr zur Almweidebewirtschaftung, zur Sage der Steinling Alm und zu unserem imposanten Chiemgaukreuz.

Almbewirtschaftung auf der Steinling Alm

Almrechte in den Chiemgauer Bergen

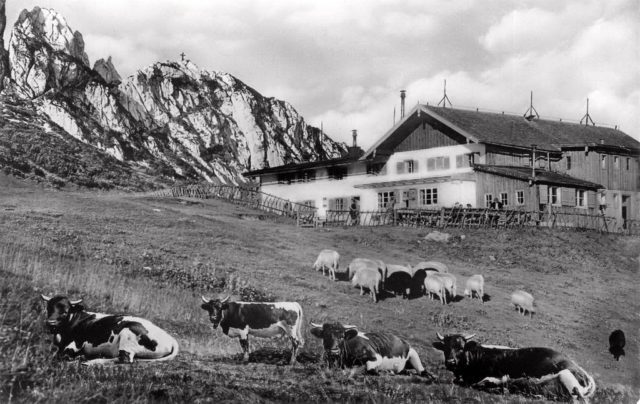

Die Steinling Alm liegt eingebettet zwischen dem Gipfel der Kampenwand und ihrem Vorberg, dem Sulten. Während der Berggasthof auf 1467 Metern liegt, verläuft das Almgebiet zwischen 1270 und 1500 Meter über dem Meeresspiegel. Der Almname „Steinling Alm“ kommt vom steinigen Almgelände. Die Almfläche ist seit 1875 Grundeigentum der Familie von Cramer-Klett.

In den Chiemgauer Bergen sind neben den Eigentumsrechten an Grundfläche alte Almweiderechte bis heute erhalten. Damit ist der Chiemgau eine wahre Rarität. Ein Almweiderecht ist an eine Hofstelle gebunden und berechtigt mehrere Bauern dazu, ihr Vieh auf der Alm zu halten.

Um eine Almwiese zu erhalten, rodeten die Bauern am Nordhang der Kampenwand vermutlich im 15. Jahrhundert Wald und die Latschen.

Der Auffinger ließ sich sein Almrecht nicht nehmen

1842 waren auf der Steinling Alm 18 Bauern almberechtigt. 1875 kaufte Baron Theodor von Carmer-Klett nicht nur das Schloss Hohenaschau, sondern begann auch großen Wald- und Almbesitz im Priental aufzukaufen – unter anderem die Steinling Alm. Während die meisten Bauern ihre Almrechte an den Baron verkauften, behielt der Aufinger von Aufing aus Bernau seine Almweiderechte hartnäckig.

1923 wurde die „Alm- und Weidegenossenschaft Niederaschau“ (später Interessengemeinschaft) gegründet, an die Cramer-Klett seine Weiderechte bis 1962 verpachtete. Heute gibt es die Interessengemeinschaft Steinling Alm, deren Mitglieder die Tiere für den Almweidebetrieb zur Verfügung stellen. Rund 60 Rinder dürfen jeden Sommer auf den Almwiesen verbringen.

Die Sage

der Steinling Alm

Der Pfarrer von Bernau hatte damals mit einigen Burschen ein arges Kreuz, denn sie kamen nicht mehr regelmäßig zum Sonntagsgottesdienst, im Sommer schon gar nicht. Traurig schaute der Pfarrer über die leeren Kirchenbänke durch das Kirchenfenster zur Kampenwand hinauf.

Dort oben gab es eine herrliche Alm, umgeben von saftigen grünen Wiesen, die noch nicht von Steinbrocken umgeben war. Ja, und dort oben auf der Alm, da gab es eine wunderschöne, brave und tüchtige Sennerin. Jetzt kennen wir auch den Grund, warum die Burschen nicht mehr zum Gottesdienst erschienen: Jeden Sonntag waren die Burschen oben bei der Kampenwand. Dort oben war es schön, bei dem Klang der Zither wurde getanzt und an Speisen und Trank wurde auch nicht gespart.

Dies ging noch einige Zeit gut, bis der Pfarrer wieder traurig über die leeren Kirchenbänke zur Kampenwand schaute. Er fing an gegen die Burschen zu schimpfen, so laut wurde er mit seiner donnernden Stimme, dass die Eltern der Burschen den Pfarrer erhörten. Für die Burschen kam eine harte Woche, weil die Eltern ihnen hart zusetzten.

Doch die Burschen ließen sich nicht bekehren. Am nächsten Sonntag waren Sie wieder oben bei der Kampenwand und auf der Alm ging es noch wilder zu als je zuvor. Das Läuten der Kirchenglocken wurde von den Burschen mit Hohngelächter begrüßt, als dann das „Wandeln“ ertönte, ergriff einer der Burschen einen Laib Käse und äffte die heilige Handlung nach. Da half auch die Warnung der schönen Sennerin nichts mehr. Die Burschen waren mit vollem Gelächter bei dem bösen Spiel und empfingen kniend den Segen mit dem Laib Käse. Da brach das Strafgericht Gottes über die Burschen herein. Niemand konnte sich mehr bewegen. Der Himmel hat die Gotteslästerer zu Steinbrocken erstarren lassen.

Die schöne Sennerin rannte wie verrückt ins Tal hinab und brach am Kirchentor zusammen. Ihre letzten Worte gaben der Gemeinde die Nachricht über das göttliche Strafgericht.

Ob es wohl so gewesen ist?

Nun, das zu glauben bleibt wohl jedem selbst überlassen …

(Quelle: Max Ziegmann: Aschau, wie es früher war. Selbstverlag, 1964)

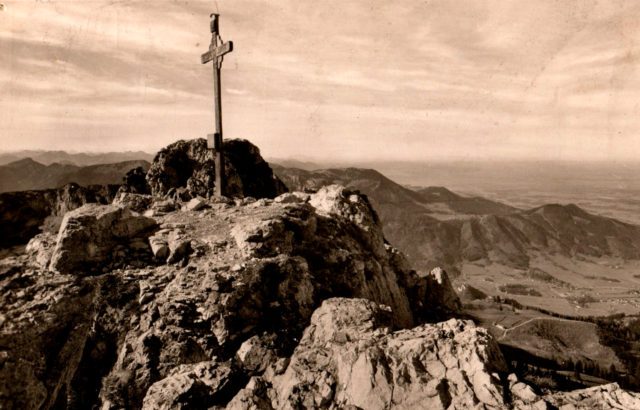

Das Chiemgaukreuz

12 Meter hoch ist das Chiemgaukreuz auf der Kampenwand. Es ist das höchste Bergkreuz der Bayerischen Alpen.

Die Höslwanger Schreinermeister Franz Schaffner und Schmiedemeister Josef Hell hatten eine Idee: Sie wollten ein Kreuz bauen, um es den Gefallenen, Vermissten und Verstorbenen der beiden Weltkriege zu widmen. So schweißten sie in mühevoller Arbeit Alteisen (Sauerstoffflaschen, Panzerteile, …) zu einem Eisenkreuz zusammen.

Zahlreiche freiwillige Helfer unterstützten die beiden beim Hinauftragen des Kreuzes. Während die insgesamt 416 Zentner Baumaterial (41.600 kg) schwere Plattform von Hand hinaufgetragen wurde, transportieren Pferdegespanne, dann die Bahn von Prien nach Aschau und dann ein Mulifuhrwerk das Kreuz in Teile zerlegt nach oben. Die letzten Meter wurde es händisch mit Seilen und Stangen auf den Fels gezogen.

Seit dem 24. September 1951 steht es nun auf 1664 Metern und thront über dem gesamten Chiemgau. Jedes Jahr erinnert am letzten Sonntag im August dort ein Gedenkgottesdienst an die beiden Weltkriege.

25 Jahre später wurde eine kleine Kapelle östlich der Steinling Alm zu Ehren „Maria, Königin des Friedens“ eingeweiht.